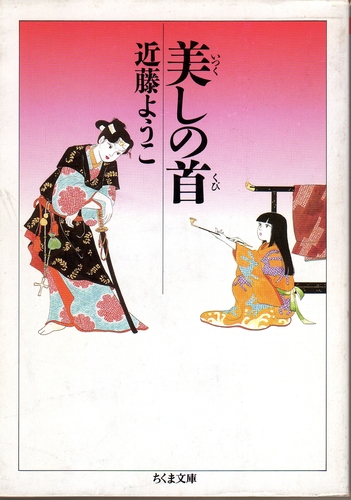

*カバーデザイン・神田昇和

カバー図版・三代歌川豊国

「犬塚信乃」「放竜閣之場」

(早稲田大学演劇博物館蔵101-0523)

(画像はクリックで拡大します)

|

*332頁 / 発行 2000年

*カバー文

曲亭馬琴の代表作『南総里見八犬伝』。歌舞伎でもおなじみのこの長い物語は、はたしてたんなる「勧善懲悪の封建的冒険活劇」なのか。かろやかに境界をとびこえて、綺想を広げてみよう。たとえば、ユートピア・安房の「大いなる母」のもとへ集まる犬士たちは、ミシシッピを筏で流れ下るハックルベリー・フィンだ。浜路を拒絶する犬塚信乃は、オフィーリアの死に安堵するハムレットだ。 ―― 「水」や「少年」「竜「」などをキーワードに、トウェインやメルヴィルを重ね、イーグルトン、ユングをひきながら、八犬伝に近代の人間像を読み解く、比較文学からの八犬伝論。新編として、「江戸の二重王権」「『八犬伝』の海防思想」の二論文を増補。

*目次

Ⅰ 八犬伝綺想

序言

第一章 竜の宮媛

第二章 玉なすごとき玉梓

第三章 こよなき仇 ―― 破滅と旅発ち

第四章 永遠の少年たち

(一) 犬塚信乃 / (二) 艶麗なるオフィーリア

第五章 坂東のラヴレイス ―― 網千左母二郎

第六章 再生する女たち

第七章 流離する妖婦 ―― 船虫

第八章 川と少年の物語

(一) 逃走する孤舟 / (二) トム・ソーヤー降臨

第九章 白の系譜学 ―― メルヴィル

第十章 消滅する竜たち ―― 「第九輯」

第十一章 母胎への逃走

(一) 渡河と竜児神 / (二) 祝祭としての戦争

第十二章 父の帰還

(一) 、大法師 / (二) 奔馬のごとく

Ⅱ 江戸の二重王権 ―― 『南総里見八犬伝』再考

はじめに

一 神余・金碗氏の意味するもの

二 外来王と流され王

三 母の身体と父の排除

Ⅲ 『八犬伝』の海防思想

一 (1)『水滸伝』 / (2)外敵 / (3)安房=日本の「置き換え」

二 (1)「操練」の思想と国民皆兵 / (2)水戦・陸戦

むすび

注 / 参考文献 / 文庫版あとがき

解説 八犬伝を構造主義から読む (森毅)

|